Verantwortung als Basis effektiver Mobbingprävention

Der Schulalltag ist von komplexen sozialen Dynamiken geprägt, mit denen Kinder und Jugendliche regelmäßig konfrontiert werden. Ein besonders sensibles und herausforderndes Thema ist dabei nach wie vor das Phänomen Mobbing. Eine Form von psychischer und sozialer Gewalt, bei der einzelne gezielt, wiederholt und meist über längere Zeit ausgegrenzt, gedemütigt oder verletzt werden. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Welche Warnsignale sollten Lehrer*innen kennen, um rechtzeitig reagieren zu können, und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es konkret, um Mobbing nachhaltig zu verhindern?

„Wenn du anderen etwas Gutes tust, tut es auch dir selbst gut!“

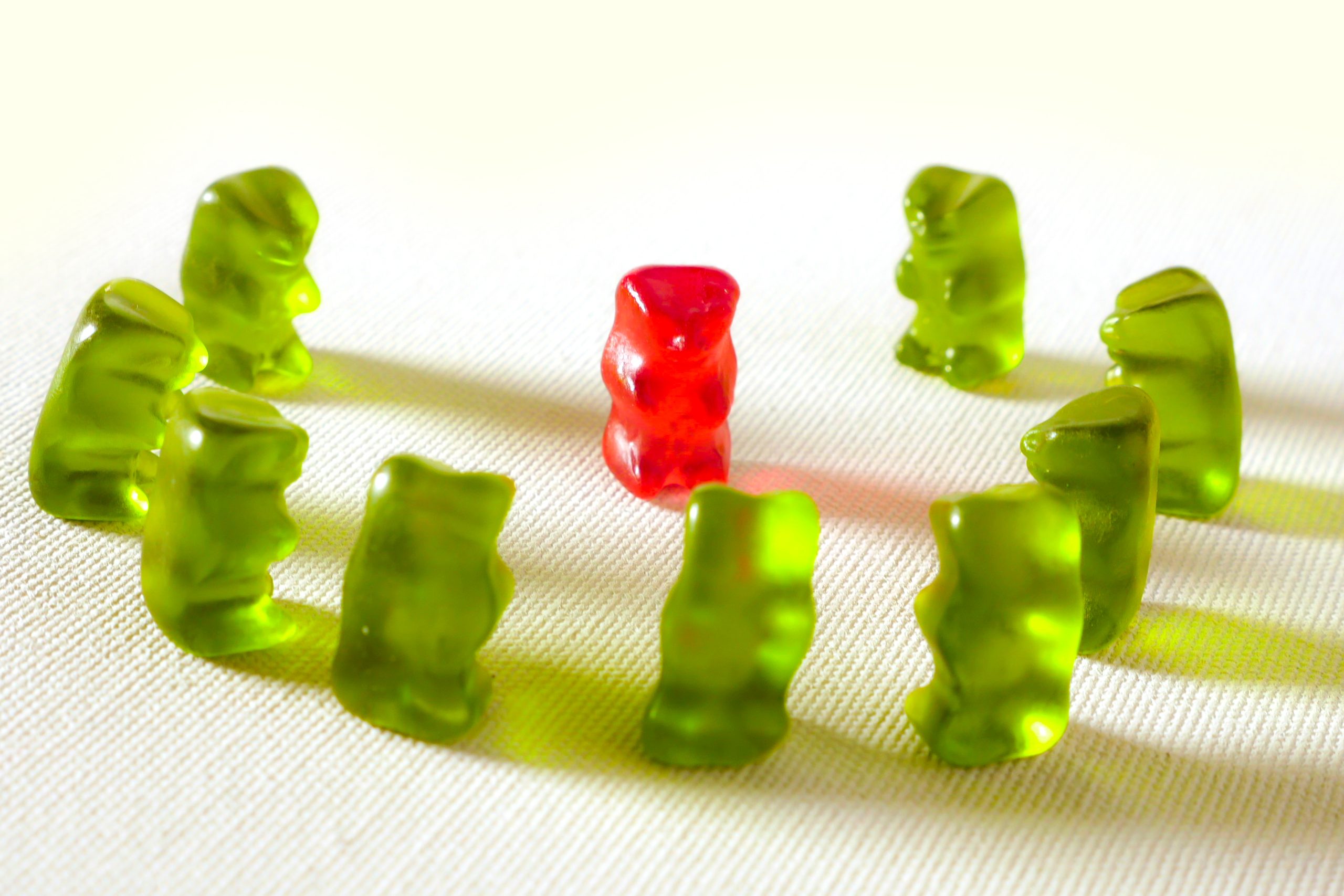

Mit diesen inspirierenden Worten eröffnete Elfriede Böhler, MA, Leiterin der Koordinationsstelle für Mobbing CIS Vorarlberg, ihren Vortrag bei uns an der Fachstelle NÖ. Die Botschaft war klar. Mobbing ist ein Gruppenphänomen, welches nicht nur die Schüler*innen, sondern auch Lehrer*innen und Eltern betrifft. Es liegt in der Verantwortung aller systematisch involvierten Parteien, gegen Mobbing vorzugehen.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Mobbing“?

Ein Konflikt ist nicht gleich Mobbing.

Zwei Kinder streiten sich auf dem Pausenhof darum, wer mit dem Ball spielen darf. Beide sind verärgert, vielleicht wird sogar etwas lauter diskutiert. Wir erkennen es handelt sich um einen sachorientierten Konflikt.

Wird jedoch ein Kind immer wieder absichtlich vom Spielen ausgeschlossen, lachen andere über seine Kleidung oder wir es regelmäßig beschimpft, sprechen wir von Mobbing. Mobbing passiert nicht nur einmal. Mobbing zieht sich meist über längere Zeit und zielt darauf ab, eine Person kleinzumachen und absichtlich zu verletzen.

Auch Erwachsene im Arbeits- oder Vereinsleben können solchen Situationen ausgesetzt sein. Ein Kollege wird wieder nicht zu gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Über ihn wird heimlich gelästert oder er wird bei Gruppenaufgaben systematisch übergangen.

Der Unterschied zwischen einem Konflikt und Mobbing liegt darin, dass ein Konflikt grundsätzlich jeden betreffen kann. Er lässt sich meist jedoch offen und gemeinsam lösen. Mobbing hingegen ist gezielt, wiederholt und häufig versteckt. Dazu kommt die klare Absicht, eine Person auszugrenzen oder zu schädigen

Charakteristisch für Mobbing sind ungleiche Machtverhältnisse. Der*die Täter*in übt gezielt Macht aus, wodurch bei den Betroffenen ein Gefühl der Hilflosigkeit bzw. Ohnmacht entsteht. Während frühere Studien aus 2014 davon ausgingen, dass einer von fünf Schüler*innen monatlich von Mobbing betroffen sind, zeigen neuere Daten aus Österreich ein klar differenziertes Bild. Laut der HBSC-Studie (Health Behaviour in School-Aged Children) für das Schuljahr 2021/22 gaben zwischen 3 % und 13 % der befragten Schüler*innen unabhängig der Schulstufe an, in den letzten Monaten mehrmals in der Schule gemobbt worden zu sein. (Bundesministerium für Soziales, 2021/22)

Demnach ist Mobbing ist kein seltenes Erlebnis, sondern betrifft regelmäßig einen spürbaren Teil der Schülerschaft und das in unmittelbarer Gegenwartsrelevanz.

Wie kann Mobbing frühzeitig erkannt werden?

Häufig erfolgen Mobbingübergriffe subtil und sind daher nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Umso wichtiger ist es, als Lehrkraft, Mitschüler*in oder Elternteil aufmerksam hinzusehen und Verhaltensveränderungen, wie Aufmerksamkeitsdefizite, zurückgezogenes Verhalten bis hin zu leichter Irritierbarkeit, bewusst wahrzunehmen. Wahrnehmung beginnt bereits damit, zu erkennen, wie Kinder oder Freund*innen sich in Gruppen verhalten.

Ob jemand plötzlich seltener angesprochen wird oder ein Kind systematisch bei Spielen oder Gruppenarbeiten übergangen wird. Auch außerhalb des Klassenraums, auf dem Pausenhof, in der Garderobe oder online gilt es, auf leise Signale zu achten.

Wer in solchen Situationen nur passiv reagiert, wie durch Wegschauen, sich Raushalten oder dem Ignorieren von scheinbaren Kleinigkeiten läuft Gefahr, die Dynamik von Mobbing ungewollt zu unterstützen. Es ist nicht ausreichend, nur zu beobachten. Erst durch gezieltes Ansprechen der vorherrschenden Mobbingkultur, der aktiven Kommunikation der unterliegenden Machtdynamik und das frühzeitige Hinzuziehen von Vertrauenspersonen wird der Kreislauf systematischer Ausgrenzung unterbrochen.

Für betroffene Schüler*innen ist Mobbing ein bedeutender Kraftaufwand. Bis zu 90% ihrer Energie und Aufmerksamkeit fließen in Strategien zum Selbstschutz, anstatt in den Unterricht oder ihre sozialen Kontakte. Die Konzentrationsfähigkeit lässt nach, das Selbstwertgefühl sinkt und die psychische Gesundheit geratet zunehmend unter Druck. Betroffene entwickeln daraufhin häufiger Ängste, verlieren das Vertrauen in sich selbst sowie in ihr soziales Umfeld. Schlussendlich ziehen sie sich immer stärker zurück.

Welche Motive liegen hinter Mobbing?

Das Kernmotiv hinter Mobbing liegt meist in unerfüllten Bedürfnissen nach Macht, Kontrolle oder Anerkennung. Entscheidend ist dabei, dass Mobbing immer im sozialen Kontext stattfindet. Es ist ein Phänomen, das erst durch das zufällige Zusammentreffen mehrerer Personen in einem bestimmten Umfeld entsteht, etwa einer Klasse, einem Team oder einer Gruppe. Diese „Gruppe“ ist dabei kein bewusst geformtes Kollektiv, sondern setzt sich vielmehr aus allen Anwesenden zusammen. Darunter finden sich Täter*innen, Betroffene und vor allem die Außenstehenden wie Mitschüler*innen oder Kolleg*innen. Auch wenn diese Außenstehenden nicht aktiv am Mobbinggeschehen teilnehmen, nehmen sie häufig eine passive Beobachter*innenrolle ein. In diesem Anteil liegt der Kern zur aktiven Bekämpfung von Mobbing. Diese zufällig entstandene Gruppe, die Außenstehenden, besitzt den größten Einfluss auf Prävention und Intervention. Durch aktives Eingreifen jedoch maßgeblich zur Beendigung beitragen.

Wie funktioniert Mobbing-Prävention?

Effektive Mobbing-Prävention beginnt dort, wo wir die größte Wirkung erzielen können, wie etwa durch die aktive Stärkung der Selbstbestimmung und die Sensibilisierung der Außenstehenden. Frühzeitige Interventionen durch klare Botschaften wie „Wir tolerieren kein Mobbing!“ auf Gruppenebene oder durch persönliche Aufforderungen wie „Hör Auf!“ sind entscheidende Maßnahmen, die Elfriede Böhler in ihrem Vortrag eindrücklich vermittelte. Je früher eingegriffen wird, desto rascher lassen sich Machtverhältnisse wieder ins Gleichgewicht bringen.

Klare Null-Toleranz-Regeln und transparente Konsequenzen schaffen einen sicheren Rahmen für Orientierung und Schutz der Betroffenen und dem Wohl der gesamten Gruppengemeinschaft. Verantwortungsübernehmende Instanzen wie Lehrkräfte oder die Schulleitung etablieren diesen Handlungsrahmen und greifen, bei Bedarf, konsequent ein. Betroffene Schüler*innen kann dadurch das Gefühl vermittelt werden, dass sie gesehen, geschützt und nicht alleine gelassen werden.

Eltern unterstützen, indem sie aufmerksam sind, Veränderungen bei ihren Kindern ernst nehmen und im Austausch mit der Schule bleiben.

Im Umgang mit den Täter*innen sind Strafen an sich unzureichend. Wichtiger ist es, die Täter*innen zu aktiver Widergutmachung und zur Übernahme von Verantwortung anzuleiten. Erst dadurch können Konflikte langfristig gelöst und weiteres Mobbingverhalten wirksam verhindert werden.

Und was ist mit Cybermobbing?

Ein besonders spannender Aspekt der Fortbildung war die Erkenntnis, dass sogenanntes „reines Cybermobbing“ nahezu nicht existiert. Tatsächlich haben fast alle Cybermobbing-Fälle ihren Ursprung in realen zwischenmenschlichen Kontakten. Gerade deshalb ist es essenziell, sowohl in der realen Welt als auch im digitalen Räumen aufmerksam zu sein und aktiv gewaltpräventiv zu arbeiten. Das gilt auch in Kommunikationskanälen wie WhatsApp, Instagram und weiteren Kommunikationskanälen von Schüler*innen und Erziehungsberechtigten.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“

Dieses zentrale Motto von Elfriede Böhler zog sich als roter Faden durch die gesamte Fortbildung. Nur wenn alle Beteiligten, sowohl Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Pädagog*innen und Schulleitung zusammenarbeiten, kann Mobbing nachhaltig unterbunden und letztlich eliminiert werden. Die intensive Fortbildung von Frau Elfriede Böhler, MA, hat nicht nur meinen persönlichen Blick auf das komplexe Thema geschärft, sondern auch wertvolle praxisnahe Strategien zur Mobbingprävention aufgezeigt. Die Einsicht, dass gegen Mobbing effektiv gehandelt werden kann, indem wir die Mehrzahl der Außenstehenden klar sensibilisieren und zum aktiven Eingreifen motivieren, war für mich eine zentrale Erkenntnis.